蔣經國(1910-88)於1988年1月13日下午3時55分病逝,享年七十七歲。在約四小時後,即晚上8時8分,副總統李登輝(1923-2020)依憲法規定繼任總統。

大直北安路上的「經國七海文化園區」於2022年1月22日開幕,此園區以劍潭山為背景,包含蔣經國住近三十六年的「七海寓所」。但由於其妻蔣方良(原籍俄羅斯)住到2004年才過世,故於2006年才將此寓所定為市定古蹟。

此文化園區包含七海湖,在湖畔興建了一棟綠建築,即「蔣經國總統圖書館」。此建築包含一樓的第一陳列室、第二陳列室,展示蔣經國在俄國的生活及其一生的照片與文字解說;第二陳列室內則有近年出版的《蔣經國日記》。至於二樓則是保存有關蔣經國的種種資料,但必須申請研究,才能進去。

李登輝總統於2020年7月30日去世,計劃中的「李登輝總統圖書館」可能設於徐州路臺大法學院。通常紀念政治上的最高領導人用「總統圖書館」保存其一生資料,而非「紀念堂」,也是臺灣將政治領導人破除神聖偶像化或妖魔化、並將其正常人性化、凡人化及培養更健全的自由民主之心態與體制的好方式之一。

小蔣VS老李

蔡英文總統在蔣經國總統圖書館開幕時,除引述蔣經國反共的決心,並希望大家繼續團結保臺,守住民主自由的生活方式。本文旨在說明蔣經國為何選擇與如何培養李登輝作為其接班人的部分脈絡。例如:兩人基本思維模式的部分相似處;同時也依李登輝從政所擔任職位的先後順序,描述兩人互動狀況與日常生活小事。

(一)思想背景:他們兩人在年輕時的思想背景非常類似,他們兩人在年輕時,均曾對社會主義(即同情弱勢團、工農階級等)抱持過於理想化的憧憬、甚至充滿了熱情。蔣甚至遠赴莫斯科中山大學研讀,並加入共產黨(最極端的社會主義政黨);李在年輕時留學京都大學,京大也以社會主義的人道思想聞名,並曾在臺加入此社會主義系統下的團體(包含臺共、相關團體,如讀書會),但不久即退出。李也曾表示,他熟讀過卡爾·馬克思(Karl Marx;1818-1883)的《資本論》。但是蔣李二人後來均對共產式社會主義的烏托邦感到幻滅,理由有二:

1. 共產黨與共產組織,個人沒有自由,此點與前陸戰隊司令孔令晟在北大念化學系時的反共理由相同,因北大共產黨員一直聳恿或強制他要講什麼話,當時孔司令並沒有研究共產理論。但覺得我要說什麼話,是我的自由,你們憑什麼強迫我要説什麼。這種弱化個人言論自由、思想自由的共產黨制度,一直持續到今日,仍然如此。

2. 有同情瞭解過馬克思哲學或歷史唯物論的人,如:蔣經國與李登輝等,經常會關心弱勢的佃農與基層工人,甚至有的人更心儀馬克思主義所提出的充滿自由平等的社會主義的天堂(或理想完美世界)或高級共產社會。但理論歸理論,現實歸現實。如同李登輝所評論的,照理論上說,中共應當更照顧農民、工人,但實際上,是權力、經濟利益仍集中於極少數人。尤其是極少數黨官(含軍人)。

烏托邦的幻滅

歷代西方哲學家每隔一段時間就會提出共產思想及完美社會的理想,甚至湯瑪斯·摩爾(T. More)更在1516年更寫下著名的《烏托邦》(Utopia)。大家住同樣大的房子,甚至為了公平,每隔一段時間,大家必須換房子住,因爲不同房子,所看到的景觀並不相同,換屋後,才是真正以平等爲基礎的公平……等理想完美世界的規劃。

但所有哲學史上的共產烏托邦都在企圖澈底實踐時,出現大問題或做不到,反而成了惡夢。美則美矣,但人沒那麽大公無私,人是非常自私的、或為自己利益著想才是正常的人。故順著人性中的私心,去保有私有財產(而非共產),及每個人民有選舉權、有個人自由的自由民主社會,雖然很不完美,但至少可在相互制衡、尊重個人自由的體制下,尋求改進。

總之,蔣經國、李登輝都曾經是浸潤於共產完美理想或烏托邦的洗禮,但又醒悟過來的人,因此會深深體悟社會主義的天堂或任何完美世界的描述,確實可吸引某些受惡刺激很深或特別喜歡打抱不平的年輕人的心靈,但那種完美社會永遠是空想、是不可能達成的。甚至強行實踐,還更會造成人間世更大的悲劇,造成更多人的死傷與更痛苦。

人們所能追尋的只是「在永遠不能完美(unperfect,不是imperfect)的世界」中,找到一個比共產思想、制度更佳的政治社會思維模式與制度,而這個制度的核心是可自發性調整錯誤的自由民主的精神與制度,而在此種制度中,最基本的即任期制、與包含每個公民可參與選舉許多層級領導人的選舉制度。甚至全力追求完美,或以為完美社會是真的可具體實現於人類社會的行動與理念,反而是惡與專制獨裁、或霸道的根源。

小蔣提拔老李

蔣經國在1941年日記寫下:「貧富不均,社會不平是一切紛爭之根,我願意以打貧富不均為一生奮鬥之目標。」其實很多人(包含孫中山、筆者或習近平等人)都有這種抱負,但實際上,只要經濟高成長或金融危機,就加速貧富的差距。人類到目前,仍拿不出非常好的方法來處理。無論是均富、共富等都是理想完美社會。人所能做到的,只是縮小一點貧富差距、強化社會福利制度、以及培養相互尊重的心態。但更基本的是,人要有充分的自由。甚至某個社會再富裕也會自然形成「富裕中的貧窮」、也會產生許多人類社會必然存在的惡。例如:惡性的權力鬥爭、恐赫、勒索、謊言、製造假新聞、黑社會的存在……等等。

李由於在年輕時期有上述社會主義、甚至共產思想或加入共產組織又退出的背景,加上留學康乃爾大學時,參與了臺灣同學會的組成。在彭明敏被半軟禁時,絕大多數人是不敢去彭家,但李仍去探望。因而除了二二八事件前後被偵訊,1960年仍被警備總部與調查局偵訊四個半月。甚至一直到1968年(民國57年),仍被情治單位列入「黑名單」,出國開國際農業會議甚至受邀演講,也是再觀察調查。當然李在此之前也未加入國民黨。故也不是「臥底」。

李的黑名單終於在農復會主委沈宗瀚、徐慶鍾(日本時代臺大早期校友,曾任內政部長、行政院副院長,院長為蔣經國)、其長官蔣彥士(曾任農復會主委、國民黨中央黨部秘書長、行政院秘書長、中央黨部秘書長、總統府秘書長、教育部長、外交部長,一直是蔣經國擔任黨主席、行政院長、總統的得力助手),及經濟學者且參與政府決策的王作榮教授的聯保推薦下,與蔣經國的直接命令下,撕掉與刪除了或洗滌掉此紀錄。(按:在威權體制下,要洗滌掉黑名單或被觀察名單的舊報告,也必須寫新報告澄清洗滌掉,藉以顯示前後報告的『合理性懷疑』或『自我合理化』,並指出此人沒思想或政治污染或瑕疵),可撤消「被觀察」。在洗滌完或撤消被觀察、李登輝受邀加入國民黨。

蔣經國於1972年5月接任行政院長,6月2日任命李登輝擔任政務委員。蔣經國於6月3日在行政院辦公室與李對談,並在當天日記寫著:「談得很投入,為一優秀之科學人才」,其後又說:「有工作熱情,又有新的科學觀念,可以培植的一位人才。」

嚴格言之,蔣經國時期的政務委員多是強棒,且有實權。如馬紀壯等。又由於蔣經國在1948年上海管控物價、防止商人屯積民生物資的失敗經驗,在其擔任行政院長時,更重視物價的穩定性與合理性,因其與人民的日常生活最直接關聯。在蔣內閣中,李登輝算是最年輕的閤員,跨部會的會議(等同學術上的科際整合)是最重要、也是學習如何作最後決策的好機緣。

清純派受重用

(二)蔣經國曾經是政工,情治系統的負責人,對人類行為的惡或人性弱點大多體驗深刻。同時在威權或非充分健全的民主體制中,蔣介石為了培養其成為接班人,自然必須鬥倒任何可能的競爭者。面對繁雜無情的派系鬥爭與制衡,內心也會感到無奈的厭煩,因而喜歡和較清白或鬥爭性較少的學者、農村的老百姓交往。這是人性造成的自然需求。因此,蔣經國晚年的日記這麼寫著:「我最快樂的生活就是當我跟士兵的平民在一起,最苦的就是跟那些官僚相處。」

李登輝在未擔任政務委員前,是一位農經學者,但喜歡讀各種領域的書、知識廣泛(包含馬克思的《資本論》、藝術、哲學等)、也是一流大學(京都帝大、臺大)畢業,並獲得美國康乃爾大學農經博士,康大的農經系舉世聞名,其博士論文曾獲美國農學會頒全美傑出論文獎,後擔任較單純的農林廳、農復會的技術官員,並在臺大農經系任教。他是學者出身,而不是長期生活於較煩雜的大部份行政官僚體系或黨工組織,故較相對的清純。

更何況,純粹科學出身的學者往往氣質較清爽,而不是一副鬥爭的嘴臉,而且講話較直,也比較不喜歡講些無聊或言不及義的門面話。近似的,農復會系統(按:此系統可以不用加入國民黨即可任職,大多留美,且常用英語交談,因有美國官員或顧問)的沈宗瀚、徐慶鍾、蔣彥士等也在政府體系中,是比較單純。至於李國鼎、孫運璿主要是電機科技經濟系統也是屬於比較相對清純的政府部門。

以金錢利益相結合的商業世界也大半如此,不喜歡與媒體或許多人打交道的國泰集團創辦人之一蔡萬才,在其晚年與小學同學一起去日本旅遊,包含欣賞京都有錢還不見得可欣賞到的藝伎表演。蔡很感慨地說:「只有與小學同學聚會時,才能不用戴面具,説真心話!在社交場合,大多是戴著面具,講門面話!」

上述打滾在非常複雜且勾心鬥角的政治人、社會人、軍情人員、大多喜歡與單純的人聊天交往。這是人性。我也有近似經驗,由於我是心境偏方外人或半出世心態的大學哲學教師,外表也較溫和單純、誠懇,不載面具,缺少鬥爭性。有些看多現實世界鬥爭內幕的治安人員或無奈的政治人與媒體工作者會主動與你聊天,尤其講一些,他在工作中,所碰到的一些醜陋的事,但是又不能在同事或同行業的人們中講。只好對我講,也是一種避免自我壓抑,而將情緒發洩出來。當然,我頂多在課堂上,講給學生聽,讓學生多瞭解社會的部分實況,學生也永遠不知是源自何人説的及相關當事人的名字。人性、社會都是太複雜了。有時候,我會說:走出教室,你碰到的,許多都是美麗或醜陋的欺騙!

注重農民生活

(三)以農為本的思維模式,兩人相近,因此幾乎想到的方案都會注重或考慮到農民生活。

在李登輝擔任六年(1972-78)的政務委員,李負責農政,他提出的改革方案,蔣幾乎全同意,當以農為本的思維模式,兩人相近時,幾乎想到的方案都會差不多。筆者必須說明,以農為本看農民生活與國家經濟,往往與純以國家經濟成長或純以工業、科技發展為本與相應的財政收入與分配,所產生的農業方案會不同。

例如:1972年9月,農民以現金繳交田賦,替代古老的徵收榖物繳稅的古老制度。其他如農民免稅、保護農地、農業機械化、廢除以肥料換穀物等間接剝削農民的古老作法,藉以改善農工失衡的經濟發展策略。當時蔣介石總統特別重視糧食局長李連春的政策,李連春先生也是臺灣擔任同一職位最久的官員。「連春」是非常有喜氣的名字,也使臺灣糧食非常充沛,遠超過中國大陸。故李登輝想改變原有的政策,蔣中正總統並不贊成。但蔣經國卻贊成李登輝的改革方案,認為可改善農民的生活。

再如:1979年稻米產量過剩,是否要提高收購價格,當時的財政部、經濟部都反對,如工業科技系統的孫運璿、李國鼎、財政部次長都反對。但蔣經國獨排眾議,仍堅持提高收購價格,優先考慮的是農民耕重的辛勞與生活的改善。他在日記中寫著:「我主張提高稻米收購價格百分之十,政府中有人反對之,他們不知政治之現實,本身亦沒有嘗過勞動者之生活滋味,生活背景對於決策之關係和影響是很大的。」

在此我補充一下蔣經國年輕時的勞動生活:1930年度10月,蔣經國在莫斯科塔那馬電械工廠(Tinama Electrical Plant),擔任學徒,體驗勞工生活1931年秋季,在莫斯科區之謝可夫村當集體農場工作,又去西伯利亞一個小火車站做搬運工人。1933年1月被送到在冰天雪地的阿爾泰金礦工作,生活九個多月,他在10月以後進入烏拉重型機械製造廠背鐵條、修馬路、抬機器,後來由技工升技師,在往後幾年裡,工廠助理廠長,同時是地區《重工業日報》總編輯。

在李登輝擔任政務委員六年,蔣經國開任何會都會邀李登輝參加,一方面要參考李負責領域的看法,另一方面讓李有許多機會學習如何在跨部會領域的麻煩問題作出最佳的、最後的綜合決策結論。李登輝所提到的「在經國學校學習、畢業」指的就是李任政務委員六年參與各種會議與決策的學習過程。

下鄉親民作風

(四)由於蔣經國年青時,曾有在莫斯科與西伯利亞工廠及集體農場工作勞動的經歷與社會主義的思想背景,因而蔣很喜歡穿便服、且經常只帶兩位隨扈人員,到臺灣中南部的鄉下去訪問農家和老祖母及一般人打招呼,而且喜歡穿三十多年的舊夾克,不喜歡穿西裝,如此才能平易近人。這是典型的溫和左派的打扮。不像太多官員有「臭屁」的官僚姿態。

我想:蔣氏會喜歡下鄉,和其年輕時在西伯利亞的工廠及集體農場勞動、生活及意識型態必有關聯。從人生哲學的角度(而非政治)觀之,臺灣許多鄉鎮的鄉下人的純樸、富人情味且不戴面具,應當是他最珍惜的地方,也是最能喚起年輕時熱情的回憶的地方。晚年他也這麼寫:「我最快樂的生活就是當我跟士兵、平民在一起,最苦的就是跟那些官僚相處。」

由於成長背景的差異,我個人對蔣經國早中期的某些政治措施是相當不滿的。但是他年輕時的農工生活與人生之夢,對比於老年或中後期的穿舊夾克等便服下鄉親民作風,相互輝映,是令人欣賞的。這是許多大官做不到的。我自己也曾有類似的「夢」,甚至自1980年來,從事大專教育四十一年,也只在學校穿過兩次西裝,一次是負責畢業典禮、一次是參加學術會議的主講者。我相信:平易近人、親切誠懇是為人處世最重要的。

記得有人問小蔣:「為什麼不換一件新夾克?」小蔣回答:「舊的,穿起來很舒服,為什麼要換新的!」筆者自童年到今日,也不喜歡換新衣,除非自己喜歡穿的舊衣服,破到不能再穿了,才會換!」這跟錢無關。是個人偏好有關,且與平易近人且會隨地而坐的習慣……等有關。

有一天,蔣經國看見孫女蔣友梅在寫毛筆字,蔣對她説:「『一』只有簡單的一筆劃,可是最難寫。」然後又繼續對蔣友梅説:「生活愈簡單愈好,但是卻最難做到。」尤其是蔣的生活。

社會主義洗禮

(五)蔣李二人對社會主義天堂的認知與體會,比一般未經過極左派思想洗禮過的極右派之反共人士,更能同情瞭解與深入的批評,當然更能體會社會主義的優點與缺點及資本主義的優點與缺點。1990年後的某些事實也證實某些極右派的反共人士,因為臺灣執政的主要潮流已走向中間偏右或中間偏左,因而這些人也喪失了政經特權,結果這些為了享有特權而「反共」的某些人士,幾乎都變成北京共黨的哈巴狗了。每天忙著幫中共製造臺灣內部的紛爭,巴不得中共立即併吞臺灣,巴不得臺灣在國際外交上打敗仗,巴不得臺灣的資金全都外流到中國大陸,以便去中國接受高規格招待與獲得更多的經濟利益。甚至幻想在中共併吞臺灣時,撈一官半官職或經濟利益,繼續享受原本曾享受到的政治、經濟等方面的特權與金錢、以及被媒體吹捧的媒體寵兒,甚至玩女人、罷佔公產,而不被貶官的特權。

(六)當一個國家元首必須具有恢宏的國際觀,李有留日、留美經驗,且外國語文較流利,可彌補蔣之留俄經驗。當然國際觀的培養不見得要靠留學。更重要的是:閱讀西方文化的書籍去瞭解世界。而李對西方文化除了有科學訓練外,也具有日本文化背景,他對禪、佛教、劍道、日本哲學、對德國文化也相當欣賞,尤其是歌德著的《浮士德》。另外對繪畫、音樂等藝術領域也有其相當強化的欣賞與評論能力,即有藝術修養。最後則加上其本土化的農經體驗與西方的科學知識。

(七)蔣經國觀人術與用人術:蔣經國用人或看人,常會親自特別觀察此人的家庭生活(包含家具、飲食是否奢華等生活習慣、更關注及其夫人的生活狀況──亦即夫人是否那種會干政的那種人)。中國史上,外威宦官亂政之事,層出不窮。

李登輝家庭單純,李之夫人曾文惠女士,是受日本教育,與我母親是蓬萊國小同班同學,第三高女同期,都屬於不會干涉丈夫公共領域的政治決策。甚至背後幫助支持丈夫的活動,也是丈夫出名,而不是太太。這種老一輩傳統日本式妻子,也適用我母親之於我父親在太極拳或武藝的推廣。

小蔣信仰關公

(八)關公信仰:宗教信仰是奇妙的事態,一個人接受某種信仰,對他人說明其理由,他人經常不會覺得很有理性的根據。故被稱為「信仰」。蔣經國的虔誠信仰關公或全球各地錫安教會信徒之相信高雄縣錫安山是基督徒新舊約全書所提的聖山,也是如此。

底下,我們就先描述關公信仰與蔣經國。1950年,政府決定將浙江舟山島的國軍12萬、平民兩萬多人,全部撤退或移民到臺灣。由蔣經國負責舟山群島的撤退,當時天候太差、連續多日大雨傾盆,不適合軍艦橫渡大洋,此時海上漂來了關公神像,蔣經國命令士兵將神像抱起,並祭拜關公神像後,天氣很快的轉好,終於成功的撤退或移民到臺灣。用宗教信仰的觀點,由於受關公顯靈或神威的助力,引導了當時軍民(包含蔣經國)的信心與決心,最後終於避開共軍的追殺,成功的撤退到臺灣。因此,蔣經國虔誠地信仰關公。

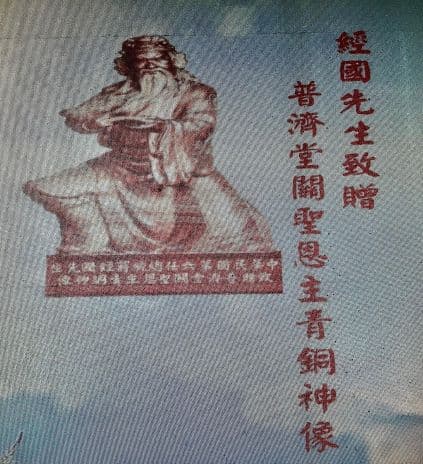

1955年1月18日,一江山島戰役後,2月,蔣經國再負責大陳島軍民六萬多人撤退到臺灣。在臺灣,舟山群島,大陳島人,所居住的社區也常建有關公廟。例如:宜蘭礁溪溫泉區附近的移民社區內即建有關公廟。蔣經國更是虔誠的信仰關公(關恩主)。桃園大溪鎮的普濟堂關公廟,蔣經國還特別送一尊由浙江帶來的青銅製關公神像置於其內。2013年,該廟還舉辦蔣經國送的關公神像回娘家(即總統府)的繞境祈福活動。

1978年,蔣經國擔任總統,任命李登輝為臺北市長。李初任市長時,蔣經常一下班,就到李登輝家聊市政問題,看有沒有他可幫忙的,前後共兩個多月,其後就讓李登輝完全自主解決首都市政問題。

1979年4四月28日的日記:「中午在三芝李登輝家鄉餐聚。」1979年5月8日的日記補上回憶:「上月28日約了幾位朋友在三芝鄉一所古廟中聚餐,由李市長作主,吃的是臺灣家鄉菜,談笑甚樂。」 蔣經國特別在事後又補充描繪在三芝古廟與李登輝等人聚餐,且特別描述吃臺菜及快樂的心情。表示他非常重視此次聚會。其理由如下:

就如前述,蔣經國篤信關公,而上述日記所提到的,與李登輝等人聚餐的三芝古廟,即是三芝的關公廟(智成忠義宮)。在該廟正門右邊的石頭,刻著:

蔣總統經國先生𦲷宮紀念

民國68年4月28日

開堂八十週年紀念

民前12年,歲次庚子,農曆4月26日

誌於民國68年農曆8月中秋

其次,4月27日是蔣經國生日,隔日在他誠摯信仰關公的關公廟與他想培養的人才或接班人聚餐聊天,是相當有豐富的意義,心情自然非常愉快。(圖九)

蔣總統經國先生𦲷宮紀念

民國68年4月28日

開堂八十週年紀念

民前12年,歲次庚子,農曆4月26日

誌於民國68年農曆8月中秋

1979年9月24日的日記:「由於臺北氣氛之煩悶,人事之困擾,於上週四晚間約昌煥、登輝從基隆出海,先至東、西莒,經南竿、東引返航,兩天海上行,身心至感愉快,實為難得之時日。」面對寬闊的海洋,往往使人心胸開闊愉快。當然任何行程的心情往往與同行者是誰有關。即使一般民眾的旅遊也是如此。

老李接班秘辛

(九)1981年,李登輝任臺灣省主席。在省主席任內,有一天,突然增加了許多隨扈。就連曾文惠女士去吃小吃也是。曾女士後來與她第三高女第十九期同學説:她後來就不出去外面吃蚵仔麵線了。這已顯示有更重要的職位要做了。果然是蔣經國要提名李登輝擔任副總統候選人的安全部署。

(十)1984年3月21日,蔣經國擔任第七屆總統時,已七十三歲,而且他的身體原本多病,合理的臆測,他應也有考慮到萬一不幸於任內病逝,接任者為誰的問題;故第二任期的副總統等於就是其接班人。因此,他提名李登輝擔任副總統時,應該就是明白表示其乃接班人選(包含擔任以黨領政的黨主席)。(圖十二)

李在擔任副總統時,蔣指定的最重要工作之一,即是與異議者或非國民黨的人士或團體溝通協調。另外,也曾邀李登輝參加軍事會議與演習。 其中有關鍚安山事件的溝通,描繪如下:

就如前述,宗教信仰對已信仰者是很奇妙的。錫安教會的信徒既然認為高雄縣錫安山是聖經所指的聖山,他們就在當地住下。但此區域按實定法,是管制區,必須申請入山許可,也不准定居。但對信徒言之,依中世紀西方自然法的論點,上帝的旨意即是自然法,且自然法優於實定法;故錫安教會部分信徒,強行在錫安山定居生活、加上其有社會主義的思想背景。因此,1980年之後,國安單位成立「清岳專案」與當地警方依實定法強制離住在山區的信徒,離開又回來……。斷斷續續引發零星的流血衝突。甚至國外信徒(也包含非華人),也飛到臺灣支援,但在桃園機場入境時引發激烈流血衝突,有些人送林口長庚醫院治療。所以,在黨外集會遊行或定點演講,常會看到,錫安教會信徒會舉排子,上面寫著「蔣經國是暴君,國民黨是暴政,暴君必滅,暴政必亡」的看板。甚至1987年8月1日,信眾還拿著寫著上述內容的看板,藉著到法院出庭,也去總統府前舉牌抗議。

由於上述標語太常出現,見怪不怪。有次,我到當時常舉辦黨外演講的民主聖地──臺北市中山國小,看看場面,染點自由民主氣氛,活動結束,我走出中山國小門口,在民權東路人行道時,有位完全不認識,但穿西裝且氣質很正派的中年人士(應該是情治人員)指著錫安教會信徒的標語,對我說:「你也是知識份子,你真的會接受『暴政』的批評嗎?」

我笑而不答,因宗教信仰是奇妙的,旁人很難感同深受。那是因為錫安教徒,在錫安山、在機場與治安人員衝突、有的被打的流血、送醫急救,所產生的「情緒言言」,也是一種發洩方式。由於。此教會也具有一些社會主義色彩。後來,蔣經國找李登輝去與錫安教會溝通,化解僵局。今日高雄錫安山已成觀光區,並自力更生,種有機蔬菜,並加工製造保健食品,例如避免攝護腺腫的南瓜子油等的某些產品。

天然台合人性

(十一)我是臺灣人也是中國人與「天然台」(亦稱天然台世代)的自然形成:由於蔣經國總統,從1910年4月27日出生,到1987年,共七十七年的歲月,其中居住在中國二十五年、俄國十二年,在臺灣四十年,已超出前兩者的總和(37年)。因此,他在1987年7月27日與民間12位友人會談時,明確表示:「我在臺灣居住,工作四十年,我是臺灣人,我也是中國人。」依其思維模式,出生在中國,但在臺灣工作、生活的時間超過在中國的時間,則此人是臺灣人,也是中國人。

若一出生即已在臺灣,且日後生活、工作一半以上時間,都在臺灣,自然是臺灣人了,這即是天然台。但由於早期的黨國體制或某些家庭會灌輸明明是在臺灣出生的小孩,說你是湖南人或中國大陸某某地的人。但實際上,這些小孩根本就沒去過。

兩岸交流後,碰到湖南出生且成長於湖南的二十歲大學生,你明明出生臺灣且二十年都生活於臺灣,雖然上一輩或上上輩教育你是湖南人,但碰到真湖南人,你也必須改口說:我祖父或外公是湖南人。而不會說:我也是湖南人,就算你在家會講湖南話。簡言之,天然台的意識是合乎人性。早期黨國體制貫輸下的省籍是不符人性,就算可勉強貫輸成功來臺第二代,但第三代、第四代,已是天然台了。

有位班上來臺交流的中生是湖南人,她跟我説,她有次去臺灣的某個湖南人的家庭,她發現他們家在家裡,還會說湖南話,但是與她同一輩的年輕人跟她説:「我對中國沒有感情!」這位中生跟我說上述實況的那一天早上,我們在日月潭搭遊湖的船,碰到一位收費的年輕女生。這位中生告訴該女生說:「她是湖南人。」但這位年輕女生回答:「我的外祖父(或祖父)是湖南人。但我不是湖南人!」

蔣經國於1988年1月13日病逝,約四小時後,即晚上8時8分,副總統李登輝(1923-2020)依憲法規定,繼任總統。 在和平狀態下,移轉政權。臺灣也繼續走向更自由民主的社會。

後記:筆者親身體驗的關於蔣經國的小故事

正文提到蔣經國穿著舊夾克去民間與平民聊天是他最快樂的事。這類行程通常不是事前公開。一方面是為了安全,二方面只要帶兩位安全人員即可,而不需要勞師動眾,三方面,才能到路邊小吃攤吃東西、喝茶,平易親切的與平民握手、聊天,而能夠遠離官僚體系中的駁雜、鬥爭。他的隨行人員確實很少。筆者有親身體驗。

1977年6月,在哲學家方東美老師晚年生病時,由於那一天病況惡化。傅佩榮與我叫救護車送方老師去最近的郵政醫院;同一時間,蔣經國去牯嶺街方東美家。他一知道,方先生已被送到郵政醫院,他立即與兩位年輕的安全人員到醫院。由於我當時在病床旁幫忙,安全人員跟我說,蔣經國想跟方教授單獨會面談話,請我到病房外等一下。病房外,確實就只有這兩位安全人員。蔣離開後,郵政醫院院長馬上來病房打招呼,並説,他與方先生都是安徽人。

蔣經國的簽名:7月13日,在方先生的告別式,因為我負責門口的簽名事宜。但我沒經驗,也不知道是否要拿筆給人。蔣經國走到我前面,自己拿起筆,簽在第一頁第二行的下面。他簽名時很嚴肅認真,一劃一劃很緩慢穩定且端正的寫下「蔣制經國」,制是小字、側一邊。當時,我才確認蔣經國真的長不太高。他去向方先生致敬後,出來時又向我點頭示意。我也不自覺的自然點頭回禮。

剛提到簽名的位置,我後來才發現,是非常適切的位置,前面三個位置,果然後來有人簽在上面,因為是比蔣大更資深的長輩。我印象中是于斌、余敬塘……等。當于斌樞機主教簽在第一格時,立即有人跟我說:于斌有資格簽在第一格。

從蔣經國簽名的位置,我發現:一個人若現階段是某個組織最有權力的人,在簽名薄簽名時,由於可能還有比你更資深、或以前比你更有權力的人、或不同領域,但比你更令人受尊敬的人,或許更有資格簽在你的前面。但反過來,你如果簽的太後面,人家會認為你太虛偽。故我覺得蔣經國簽的位置是相當適切的。