【健康醫療網/記者吳儀文報導】流感快篩陰性不一定代表沒有感染,上週國內有位民眾二次就醫快篩為陰性,進行PCR檢驗才確認是B型流感,不過給予流感抗病毒藥物治療後仍不幸重症病逝。

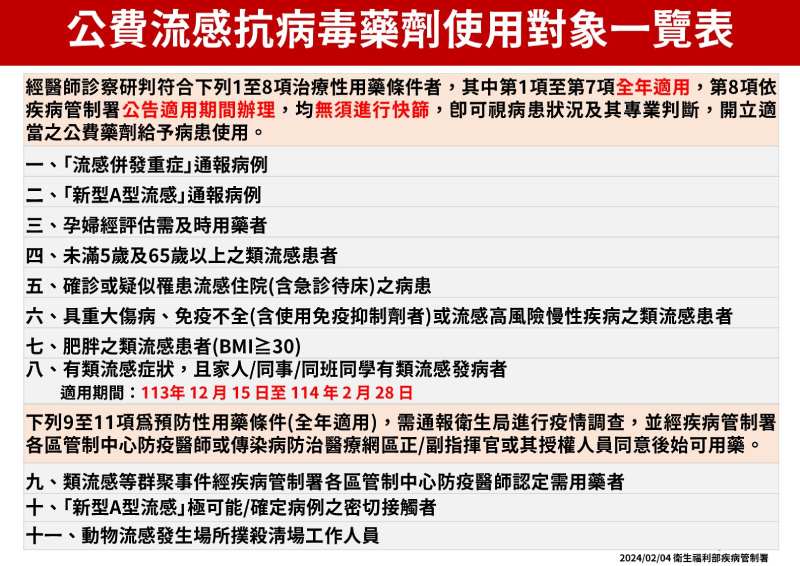

疾管署自去(113)年12月15日起至今(114)年2月28日止擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件,增列「有類流感症狀,且家人/同事/同班同學有類流感發病者」為使用對象,凡經醫師判斷符合使用條件者,不需流感快篩,即可開立公費藥劑,提醒醫師、民眾應多加留意。

30多歲男2次快篩皆陰性 PCR檢驗染B流後治療仍病亡

根據疾管署資料顯示,國內流感疫情仍處流行期,而且近期流感併發重症病例數呈上升趨勢,近2週(1月21日至2月3日)新增142例重症病例、25例死亡病例。

其中,有一例較年輕的流感死亡個案為南部30多歲男性,疾管署防疫醫師林詠青表示,這名個案沒有潛在疾病,也沒有接種過本季流感疫苗,一開始是在12月底時出現發燒、咳嗽有痰、呼吸急促等症狀,雖然曾經到診所就醫,不過當時流感快篩為「陰性」,因此開立症狀治療藥物後便返家。

可是在發病後約2-3天症狀一直沒有改善,所以這名個案又前往醫院急診就醫,林詠青醫師提到,這時這名個案的流感快篩結果還是「陰性」,不過電腦斷層已經顯示他有雙側肺炎,進行PCR之後才檢驗出他是感染B型流感,由於個案有血氧偏低、呼吸衰竭等情況,因此插管收至加護病房給予流感抗病毒藥物治療。

不過,林詠青醫師表示,這名個案在住院期間併發了肺部黴菌以及多重抗藥性細菌感染,後續又出現氣胸、肺部出血等情形,病況持續惡化,住院將近1個月,最後還是在1月底時不幸過世,主要死因為B型流感及肺部黴菌感染致死。

快篩並非完全準確 經醫師評估8族群未篩都可用藥

流感常見症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛等,如果出現危險徵兆,像是呼吸困難、呼吸急促、發紺(缺氧)、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等,應儘速就醫以及時獲得治療。

林詠青醫師提醒,流感快篩並不是100%準確,特別是在發病初期有可能會篩不到,所以流感快篩並不能當作診斷流感的唯一工具,另外還要參酌患者的臨床症狀、接觸者中是不是也有人感染流感等,這些都是可以輔助診斷的工具,並不是一定要根據流感快篩來做診斷。

疾管署發言人也表示,目前公費流感抗病毒藥物使用對象共分為11大類,第1到第7項是全年適用,只要經醫師評估,全年都可使用公費抗流感病毒藥劑,而去年12月15日起擴大,只要民眾有類流感症狀而且周圍的人也有類似類流感的症狀,醫師就能根據他的專業判斷以及目前病患的狀況開立使用,不管是第1到第7項或是第8項都不需進行快篩,快篩是確定診斷的方式之一,不過並不是一定要快篩才能使用抗病毒藥物。

【延伸閱讀】

公費流感緊急增購10萬劑!最快2月20日開打 11類族群可接種

資料來源:健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=64316

喜歡本文請按讚並分享給好友!

更多健康資訊:健康醫療網https://www.healthnews.com.tw